2016年12月Ray Jardine(レイ・ジャーディン)が来日した。1991年に「PCT Hiker Handbook」を著して以来、彼はロングディスタンスハイキングに独自な方法論(Ray Way)を持ち込んだ存在として、またライトウェイトハイキング、ウルトラライトハイキングの源流として特筆すべき人物である。2000年代前半の日本で、彼の影響下でULハイキングをはじめた僕らが十数年の時を経て本人と出会い学んだ3日間。

『レイと歩くとき、僕らが学ぶこと』

土屋智哉 / 勝俣隆

【レイ・ジャーディンとの出会い】

日本でいうところの「ULハイカー」にとって、レイ・ジャーディンは父のような存在だ。1991年にPacific Crest Trailを快適に歩くための著書を書いてからは、ロングディスタンスハイカーから一目置かれる独自の手法を実践するグルだった。

実のところ、日本でウルトラライトが注目されはじめた2005年前後、すでにレイ・ジャーディンは伝説の存在だった。ロングディスタンスハイキングの経歴は彼のHPで更新され続けるものの、当時のアメリカのハイキング・コミュニティからも一線をひいていたからだ。極度のメディア嫌いと噂されることも多く、そのせいか、彼が基礎を築いたライトウェイトハイキングというアイデアは、ライアン・ジョーダンが主催するウェブサイト「BPL(バックパッキング・ライト)」を軸に語られることが多かった。当時の日本のULハイカーにとってもそれは同様で、邦訳のでていないレイの著作は経典のように崇めるものの、実際に目を通しているのはBPLというハイカーがほとんどだったはずだ。当時、BPLのキア・レビューで扱われるULギアは新しい素材やデザインを駆使してグラム単位を削る努力にあふれていた。「軽さ」の魅力は非常にわかりやすく、またそのイノヴェイティブな手法はとても華やかに見えたものだ。今回レイと数日を過ごしたことでレイの流儀は「軽さ」よりも「シンプル」を信条としていることがあらためて理解できた。しかし2005年前後の状況をふりかえると、レイの「シンプル」よりもBPLの「軽さ」がハイカーの注目を集めたことは否めないだろう。

レイの著書「ビヨンド・バックパッキング」で語られるアイデアは「レイ・ウェイ(レイの流儀)」とよばれ、当時の受け取られ方は、驚きを持って迎え入られるか徹底的に批判されるかのどちらかでその間は無かったように思う。レイ・ウェイに魅了された人々は、どうにかレイ・ウェイを実行しようと、レイのホームページで販売される自作キット作りに留まらず、彼の推奨するハイエネルギー食のコーン・パスタやソーイングキットの代わりにデンタルフロスを使うことまでトライしたものだ。レイ・ウェイを試すほどにレイ・ジャーディンの手法は今まで見えなかった楽しさを与えてくれ、道具や自然に対して既成概念にとらわれない見方ができるようになった。しかしレイ・ウェイへの片想いが強まるほどに、彼の存在はアイコンになり、いちハイカーからは遠のいて伝説となっていくようだった。2000年代のレイ・ジャーディンをとりまくハイカーコミニティのスタンスというのは日米問わずこのようなものだった。

2009年、「ビヨンド・バックパッキング」は改訂され「トレイルライフ」として再度出版される。タイトルだけでなく本文も改訂されている「トレイルライフ」は「ビヨンド・バックパッキング」に比べて、文章から受ける印象が柔らかくなっているように感じた。レイも僕らも歳を重ね、丸くなったのかもしれない。今までの僕らはどうしても道具論や技術論にばかり関心が向きがちだったのだが、僕らの目線も変わった。自作ギアやコテージインダストリー製のギアを導入せずとも軽量装備で多くのハイカーが歩けるようになったためか、むしろメンタリティや心持ちの記述に目が留まるようになったのだ。「トレイルライフ」を読み込むほどに、僕らの頭の中には自然に深く敬意を表すレイの謙虚な姿が浮かび上がっていた。「トレイルライフ」刊行から5年以上が経ち、僕らはようやくレイの思いを少しは理解できるようになったのかもしれない。

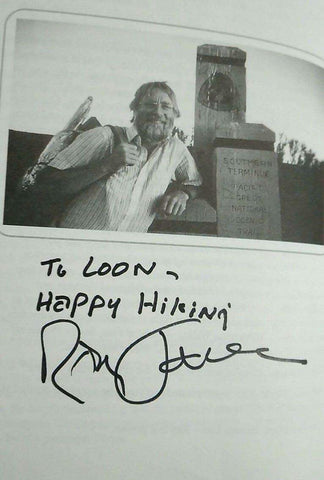

レイの来日を聞いたのはそんな頃だ。頑固だという噂だけが先行していたし、実際に来るまでは本当に来日してくれるのか誰も分からなかった。鳥取入りをしてもソワソワして、僕らは落ち着きなくぐるぐる歩き回るだけだった。緊張をほぐすために待ち合わせの建物の外に出ると、駐車場に入ってきた車から、いよいよレイが降りてきた。奥さんのジェニーも続く。長旅にも関わらず、鳥取のショートトレイルを歩いてきた二人はニコニコしていた。僕らが自己紹介し、2000年代前半からレイ・ウェイに憧れ、実践してきた軽量ハイカーだと伝えるとたいへん喜んでくれた。レイにとってレイ・ウェイを語る日本人と会ったのは初めてなのだ。僕らにとっても本当にレイ・ジャーディンに会える日がくるなんて、レイ・ウェイをはじめて知った2001年には考えもしなかった事件なのだ。

【レイの道具へのアプローチ(レイの流儀)】

レイのギアへのアプローチは一貫している。レイ自身が使いやすいように、よく考えられ、手が加えられている。「自分で作ったものからは前に進む力が貰える」と言っていた。ギアの自作以外にも、市販品を使う場合には何某かの改良が施されていた。雨具には袖や丈、フードのビークを付け加える。ロゴは気に食わないからと、同じ色の布地を被せる。小さなことでも手を加えることによって、製品そのままよりも、さらに自分に寄り添う道具へと変化させているのだ。「軽さ(light weight)」はレイにとって非常に重要だが、それが全てではないことがよくわかる。彼の道具とそれを使う様を目の前にしていると、まるで本の語り口のままにレイが飛び出てきたようで言葉を失う。レイが鳥取で背負っていたバックパックは2009年のアパラチアン・トレイルで使ったものだ。全くくたびれていなかった。メッシュポケットはところどころ繕われているが、ショルダーパッドの厚みはまだ一センチ以上もある。手にしていることがごくごく当たり前にうつる道具。自分に寄り添う道具というのはこういうことをいうにちがいない。

レイ・ジャーディンはバックパックを両肩で背負わず、片方掛けする。そうレイの写真でよく見る姿だ。「片方掛けの利点はなんですか?」と今更ながら聞いてみた。もちろん背中が蒸れないなんて利点は本で読んでわかってはいる。でも直接彼の口から聞きたかったのだ。「こっちのほうが快適だから、かな」と優しく微笑みながら答えてくれた。この「快適(comfortable)」がレイの道具へのアプローチを読み解くもうひとつのキーワードだ。快適さを犠牲にしがちな僕らULハイカーにとって、軽量ハイクの父の言葉は驚きだ。凝り固まった自分の考えが柔らかくなる。彼が語った、自分に寄り添う、自分を前に進ませてくれる、という言葉もあわせて考えると彼のいうcomfortableは「最適」という方が伝わりやすいかもしれない。

レイのギアへのアプローチはシンプルだ。まず、自然に十分に耳を傾ける。自分の肉体やコンディションを理解して、最適な解を導く。不必要なものは取り除き、必要なものは最低限持っていく。そこからゼロベースで考えていく。利用できるものがあれば使い、必要なら改良する。無ければ作る。自分で改良すれば、自分の道具を見る目は養われ、腕は磨かれる。道具の限界を知ることで信頼は増す。彼が道具の話しをするときは、決まってこう締めくくっていた。「道具は自然を味わうための手段だからね。なにより自然を楽しめるなら何を持っていこうとも構わない。重かろうが、軽かろうが、何だっていいんだよ」。これこそがレイ・ウェイの本質だ。

【レイと歩く~歩く文化】

「アパラチアン・トレイルを思い出すよ」。アップダウンの多い鳥取の海岸線、山陰ジオパークトレイルを歩いている時、トレイルの感想を聞くと、そう答えてくれた。ジェニーが「あっちは直登ばかりで、こんな風にスイッチバックにすらなってないのよね」と苦笑いをした。海岸沿いのトレイルは高台に登ると蒼く澄んだ海から立ち上がる奇岩を楽しめ、海に近づくと浜辺歩きをしながら、ビーチコーミングができる。ゆっくり歩きながら、写真をたくさん撮っていた。植生や自然風景だけではなく、一緒に歩くハイカーとの写真も好んで撮っていた。「アメリカのトレイルには海沿いを歩くところが少ないから楽しいわ」とジェニーは嬉しそうに、僕らには見慣れすぎているヤツデの写真も撮っていた。ハイカーから見ると舗装された歩道も多く、整備された階段が続き、自然を楽しむには過剰なメンテナンスだということだけしか見なくなりがちだが、彼らはそんな中でも自然の楽しみを、ハイキングの楽しみを見つけだす達人だった。何度も何度も「もっとみんな歩けば良いのに」とレイもジェニーも心から残念がっていた。

ハイキングのハイライトである鳥取砂丘を降りながらジェニーは「オレゴンみたいなのよ。あの遠くに木が生えている感じ」と防風用の松を指さして言った。

* * * * *

レイの来日は第13回ロングトレイルフォーラムに参加するためだ。

「日本のトレイルに足りないもの」レイと僕らが意見を交わすトークセッションのメインテーマだ。控室でトークセッションの前に雑談をしていると、トレイル・コミュニティの話になった。「日本はトレイルを行政や自治体が作っても、歩く人目線、ハイカー目線でない場所があまりに多い。ルート設定は観光地をすべて巡ろうとつくられるからトレイルとしての必然性が薄い。メンテナンスは過剰すぎるか、もしくは全くされないという極端な二極分化。キャンプ指定地もないから民宿やホテルに泊まらなければ歩けない。公共交通機関がないところも多いし、ヒッチハイク文化もない」。僕らは日本の現状を伝えてみた。とりわけアメリカのトレイル・カルチャーを見て、触れてきた身としては、日本のトレイルは作りっぱなしのものが多くてあまりに勿体なく感じるのだ。だからこその自虐的ともいえる発言だったのだが、それに対してレイは静かな口調で諭してくれた。「町の人やボランティアもそうだけれど、ハイカーもレンタカーや民宿を使ってでもいいから歩いてみるといいさ。まずは歩いてみて、その後でハイカーがどうやって「involve(巻き込んで)」できるのか、それを考えられるといいかもね」

僕らは無いものねだりばかりだ。トレイル・カルチャーの進んだアメリカのトレイルを歩くたびに、ハイカーフレンドリーな環境を羨ましく思う。でもレイがPCTやATといったロングディスタンストレイルを歩きはじめた1980年代後半はハイカーも少なく、トレイルの整備は限られていて、トレイルタウンもハイカーへの理解が大きくはなかったという。今でこそ、年間数千人がPCTやATを歩くが、当時は年間100人程度だ。「地元の人ですらトレイルがあることを知らなかったよ」とレイが言っていたのを思いだす。「歩きはじめたハイカーの口コミが徐々に広がり、歩く人が増えていく。元スルーハイカーが戻ってきてボランティアとしてメンテナンスする。やがて、元ハイカーが移住してホステルを作り、町の人を巻込みトレイルエンジェルになる。そうやって何十年も掛けてアメリカのトレイル・カルチャーは醸成されてきたんだ」。レイの語る歴史は僕らにあるべき姿を見せてくれる。

たしかに「トレイル」という容れものは行政が作ることが多いかもしれない。それは日本だけでなくアメリカも同じだ。しかし、その後は民間の手で維持していく必要があるはずだ。受け入れてくれる地元の人々を望む前に、受け入れてもらおうと努力するハイカーのアプローチが必要なのだ。行政や自治体に投げっぱなしにしているのは、むしろ自分達ハイカーの側じゃないだろうか。

求める姿になるには何十年かかるかわからない。しかし僕らの足元には素晴らしい自然がある。まずは歩こう。トレイル・カルチャーやコミュニティは後から付いてくるものだ。最初からそんなものが用意されているとしたら気持ち悪い。「カルチャー=文化」だ。文化は与えられるものではないし、ましてや一朝一夕でできるものでもない。ゴミが落ちていたら、嘆いたり恨んだりするのではなくゴミを拾おう。ヒッチハイクしても車がつかまられないと嘆くより、車のある日はトレイル・エンドでハイカーを待って声を掛けてみよう。レイが言ったように「自分で手を加えれば、自分の力になる」それは道具もトレイルも一緒だ。自分でトレイルに何かをすれば、そのトレイルはいつかきっと自分自身になるはずだ。

「〈歩いたあと、家に戻ってから、どうトレイルに関わって行くのか〉、それが大切だし、その気持ちを込めて『トレイルライフ』という本のタイトルにしたんだ」。レイは柔らかい笑い声を出して目を細めた。「僕らもいまだにトレイルにいるよ」と答えると、ジェニーと一緒に喜んでくれた。

追伸)レイ・ジャーディンと僕らが参加させていただいた第13回ロングトレイルフォーラムとその時のハイキングの模様は小学館発行の「BE-PAL」2月号、3月号で記事が掲載される予定です。雑誌発売前にこうした雑感を掲載する許可をいただいたBE-PAL大澤竜二編集長、またレイの来日に東奔西走いただいた小学館メディアプロモーションの徳丸直人さんには心より感謝申し上げます。