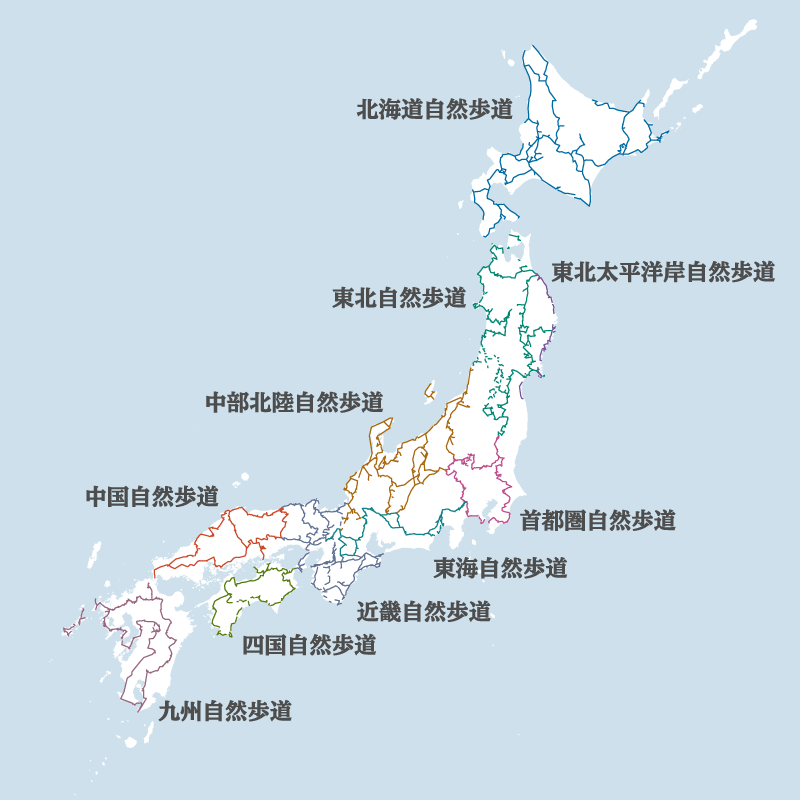

日本全国に総延長28,000kmが敷設された長距離自然歩道。日本におけるロングトレイルの全国ネットワークといっても過言ではありません。1969年の構想発案から50年が過ぎ、国内外における長距離ハイキングへの関心の高まりとともに、長距離自然歩道の再整備と活用の機運が高まっています。2021年秋、環境省HPのリニューアルに伴い、長距離自然歩道のマップデータの一覧性が高まり、活用しやすくなりました。また2022年春には環境省OBの神田修二氏が国土地理院地形図をベースとした長距離自然歩のデジタルマップを公開するようになりました。長距離自然歩道はその整備状況も課題にあげられますが、地図の入手も大きな課題でした。今回の一連のできごとはハイカーにとって待ちに待ったニュースです。(追記:2022年6月8日)

ハイカーの認知が低かった日本の長距離自然歩道

日本最初の長距離自然歩道である東海自然歩道の構想がたちあがったのは1969年。高度経済成長による工業化の波から郊外の自然を守るグリーンベルトとして、そして歩くことで東京と大阪を結ぶ人の道として、厚生省の国立公園部が構想をたちあげたのがはじまりです。

現在、日本全国の長距離自然歩道は総延長28,000km。しかし全体として管理運用をするというシステムがないため、整備も地図流通も各自治体が個別におこなっているのが現状です。そのため統一感ある広報や活用がなされないまま時が過ぎています。残念ながら長距離自然歩道の多くはハイカーに知られることさえ少なく、当初の構想のような旅の道、歩く道として有効活用されているとは言い難い状況にあります。しかし2019年6月、みちのく潮風トレイル(東北太平洋岸自然歩道)の全線開通を契機に日本のトレイル資産といえる長距離自然歩道を再整備、再活用していこうという機運が民間と環境省とのなかでたかまりつつあります。

地図入手のハードルの高さ

整備、管理、運用といった全体のシステム構築にはまだまだこれから時間がかかるでしょう。おそらく次世代に引き継ぐものになるのではないでしょうか。しかしハイカー個人は地図さえあれば自ら自由に歩くことができます。お膳立てをされなくとも、いやむしろお膳立てされない旅だからこその魅力がそこにはあるはずです。ハイカーがトレイルに関わる方法は「歩くこと」「旅をすること」それが一番です。

しかし長距離自然歩道の地図は公費によって製作されたという理由から小売されていません。一般流通せず、各自治体に問い合わせて送ってもらうしかない状況が続いています。まとめて入手したくとも、行政の問題から断られることも多々あります。歩くため(利用するため)に最も重要な地図が入手しにくい。だから歩く人、旅をする人が増えないのです。半世紀近く長距離自然歩道が本格的なトレイルとして注目を浴びることがなかったのはひとえに地図の問題が大きいのではないでしょうか。

環境省HP:全国の長距離自然歩道マップデータ

そんな長距離自然歩道の地図問題に光明が差し込みました。2021年秋の環境省ホームページのリニューアルにともない、全国の長距離自然歩道のマップデータの一覧性があがり、利用しやすい環境が整いはじめました。現在はGoogle Mapデータのみの利用ですが、みちのく潮風トレイルのように今後はGPX形式のデータダウンロードなども視野に入れている模様です[注1][注1] 他のGPSアプリなどで使用するためのGPX形式でのデータダウンロードは現在できません。Google MapからKML形式でのダウンロードは可能ですので、それをなんらかのソフトを用いてGPX形式に変換すればGPSアプリなどで使用することもできます。

日本の長距離自然歩道ウェブマップNational Long Distance Trail of Japan

環境省がGoogle Mapで活用できるマップデータを公開したことに続き、2022年5月19日には環境省OBの神田修二氏が国土地理院地形図をベースとした全国長距離自然歩道のデジタルマップを自らのHPで公開しました。

神田氏のHP「日本の長距離自然歩道ウェブマップ」はあくまで国土地理院地形図におとしこんだデジタルマップとして使用いただくものになります。これは神田氏のマップの基データが環境省HPのデータと同じであること、そしてそのデータが更新されていないことをふまえて、現時点ではGPX形式、KML形式でのデータダウンロードは見送っているとのことでした。

「(前略)環境省のマップで事足りるかも知れませんが、Google Mapベースなので馴染み深いクラシカルな国土地理院地図背景のウェブマップとしました。首都圏自然歩道以外は、踏査済み区間は一部だけなので、そのままハイカーの実用に耐える保証はありませんが、ご参考として活用いただければ幸いです。[神田修二]」

このホームページを制作した神田修二氏は1979年から2013年まで環境省に在籍されていたOB。まさに東海自然歩道が開通し、全国に長距離自然歩道が敷設されていく時期に全国各地で仕事をされています。長距離自然歩道への強い思いも環境省OBだからこそ。長距離自然歩道の構想50周年となった2019年以降、今後の活用のために積極的に活動していらっしゃる中心人物でもあります。

新たな課題

このようにgoogleマップを利用できるようになったこと、国土地理院の地形図に落とし込んだ詳細なデジタルマップの入手が容易になったことは非常に大きな一歩です。しかし課題がないわけではありません。実は環境省のマップデータは更新されておらず古いデータのままだということです。そのため環境省ホームページでも「目安にしてください」という注意書きがあります。神田氏のデジタルマップについても「関東ふれあいの道」については実地踏査に基づいたデータですが、それ以外については環境省データを基にしたものになります。この数十年で荒れ果てたり、自然に還ったりと通行不能になった箇所も当然反映はされていません。マップデータがあるから大丈夫ではないのです。むしろマップデータを盲信すると道迷いの危険性があがりかねません。マップデータでトレイルの流れを把握し、現地で地図と実情との差異を確認しながら歩くという方法が必要になります。

ハイカーがいまできること

「長距離自然歩道」というカタチで、日本に28,000kmもの歩き旅の舞台(トレイル)が存在しているという事実はとてつもなく大きな財産です。どのようなトレイルか、その質はこれから問われ、より良いカタチに更新されるとして、28,000kmという距離感には圧倒的なものがあります。しかしその多くは整備や管理がおいつかず困難に直面しています。歩く人も少なく、注目するメディアもほとんどない。ある意味まったく手垢にまみれていないのです。整備されていない箇所がある、キャンプサイトなど宿泊地の問題がある、確かにそうした問題はあるでしょう。スムーズに歩けないことも多いはずです。しかしそうした現地情報を確認し、蓄積できるのもハイカーだからこそです。ハイカーにしかできないことです。ハイカーなら地図さえあれば歩きはじめられます。

歩けないところは迂回すればいい。北米のパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)でも山火事の区間はDetour(迂回路)を設けます。それでいいのです。長距離自然歩道を歩くハイカーがひとり、またひとりと増えていけば情報は蓄積されます。精度もあがります。何より歩く人が増えれば道として息を吹き返すはずです。いまならばSNSを通じてコミニティーが形成されるでしょう。そのうち各自然歩道のハイカーコミニティーができるのではないでしょうか。地元には自然とまとめ役がうまれるでしょう。実際に九州自然歩道では2012年にフォーラムがたちあがりました。各コミニティーのなかにデータ整理が得意な人がいたら、各自然歩道のデータブックβ版ができるかもしれません。PCTのウォーターリポート(水場情報)は歩いたハイカーからの情報によって毎年更新されています。いまならばお膳立てされたハイキングではなく、自分で積み重ねていくハイキングが日本でできるのです。

トレイルに貢献するというとすぐにトレイル整備を連想してしまいます。実際にハイカーズデポ でも長いことトレイル整備に取り組んでもいます。しかしそれだけではないはずです。トレイルへの関わり方には様々なカタチがあっていい。自ら歩いてデータを積み重ねる。長距離自然歩道の現状を考えると、それこそが一番大事な貢献のように思うのです。長距離自然歩道の整備、維持管理、活用をする組織はたしかに必要です。しかしそれはすぐどうにかなる問題ではありません。しかしハイカーには今すぐできることがあります。一歩をふみだし旅をはじめること、それこそが日本の長距離自然歩道の未来を豊かにするはずです。

難しいことを考えるより、ハイカーらしくまずは地図を手に歩き出してみませんか。